Büste Christian

Friedrich Daniel Schubart in Aalen entdeckt:

Mit seinen hübschen

Klavier-Schülerinnen

verband ihn mehr als nur die Liebe zur Musik

Museumsreferentin Heidrun Heckmann wurde

nun im Haus der

Stadtgeschichte fündig: Bis 1787auf der Festung Hohenasperg

Besser als

Fotografie oder rostiges Denkmal vor dem Aalener Haupt-bahnhof: Im Haus der

Stadtgeschichte in Aalen hat nun H. Heck-mann Büste Christian Friedrich

Daniel Schubart in selbst entdeckt.

Aalen.

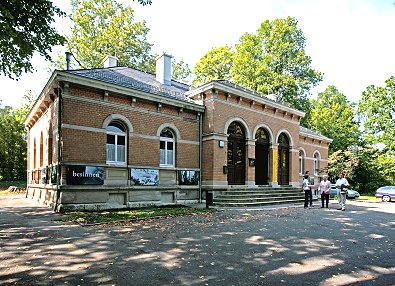

Die Büste von Christian Friedrich Daniel Schubart ist der Museumsfund des

Monats Januar, den die Museumsreferentin des Ostalbkreises Heidrun Heckmann

im Aalener Haus der Stadtgeschichte gemacht hat. Das im März 2008 eröffnete

Haus der Stadtgeschichte wurde in einer ehemalige Aussegnungshalle des

späten 19. Jahrhunderts eingerichtet. Wer mehr über Schubart und dieses

Museum erfahren möchte, findet die Antworten unter

www.ostalbkreis.de

beim aktuellen Museumsfund des Monats. Hier berichten auch die vorherigen

Museumsfunde von den reichhaltigen Sammlungen der Museen im Ostalbkreis.

Das Aalener

"Haus der Stadtgeschichte". AIZ-Fotos: D. Geissbauer

Heute ist von Fotografien bekannt, wie jemand aussieht oder aus-gesehen hat.

Aus Zeiten, in denen es noch keine Fotografie gab, kann das Aussehen einer

Person nur durch Gemälde oder Skulpturen überliefert werden. Ob hierbei dem

Dargestellten ge-schmeichelt wurde oder ob die Person tatsächlich so

ausgesehen hat, kann man daher nur vermuten. Vergleicht man jedoch die

Gemälde, Radierungen und Skulpturen von Christian Friedrich Daniel Schubart,

so ergibt sich ein einheitliches Bild des Dichters, Jour-nalisten und

Musikers, der vor allem auch als Rebell in Erinnerung geblieben ist.

Geboren ist er am 26. März 1739 in Obersontheim und verbrachte seine frühe

Kindheit in Aalen. Da er beruflich in die Fußstapfen des Vaters – einem

Pfarrer – treten sollte, schickte man ihn nach Jena zum Theologiestudium. Er

blieb aber schon in Erlangen hängen, wo er weniger als ernsthafter Student,

sondern eher als fröhlicher Zecher auffiel. Ohne Abschluss kehrte er nach

Aalen zurück und arbeitete als Hilfs- und Aushilfsprediger seine im Studium

entstandenen Schulden bei der Stadt Aalen ab.

Mit der Stelle des Schulmeisters und Organisten in Geislingen stellte sich

eine vermeintliche Solidität bei ihm ein, er heiratete und gründete eine

Familie. In Wirklichkeit hasste er sein Dasein in Geis-lingen. Sein

Kommentar „Ein Schulmeister? O behüt’s Gott! Lieber bei Wasser und Brot ins

Zuchthaus als sein Lebtag menschliche Säu hüten!"

Die neue Stelle als Organist und Musikdirektor in Ludwigsburg em-pfand er

daher als Befreiung. Bald waren die Weinstuben und Gast-häuser sein zweites

Zuhause und mit einigen seines Klavier-schülerinnen verband ihn mehr als nur

die Liebe zur Musik. Seinem Vorgesetzten Dekan Zilling war er daher ein Dorn

im Auge und er setzte sich für seine Entfernung aus Ludwigsburg ein. Mit

herzoglichem Erlass wurde er im Jahr 1773 des Landes verwiesen.

Die Odyssee begann: Heilbronn, Mannheim, Heidelberg, Schwetz-ingen waren

erste Stationen. Er sagte über seine Wanderschaft: „Meine Seele suchte und

fand nicht." Dann Aschaffenburg, Darmstadt, Würzburg, München und Augsburg.

Hier verwirklichte er die Idee zu seiner Deutschen Chronik, die als

Wochenblatt erschien und als solches eines der ersten seiner Art in

Deutschland war. Seine unverhohlene Kritik an Obrigkeit und Klerus vertrieb

ihn auch aus Augsburg. Er kam nach Ulm und schrieb weiter freche Artikel für

die Deutsche Chronik: Die herzogliche Militärakademie bezeichnete er als

Sklavenplantage, die künftige Herzogin Franziska von Hohenheim als Donna

Schmergelina. Das Maß war voll: Von 1777 bis 1787 saß er auf der Festung

Hohenasperg in Haft, teilweise sogar in zermürbender Einzelhaft.

Nach der Entlassung wurde er rehabilitiert und bekleidetet das Amt als

Hofdichter und Theaterdirektor in Stuttgart. Von der Haft jedoch stark

geschwächt, waren ihm nur wenige Jahre in Freiheit vergönnt. Er starb am 18.

Oktober 1791. Sein Grab auf dem Stuttgarter Hoppenlaufriedhof ist nicht

bekannt. Die Büste im Haus der Stadtge-schichte zeigt ihn schon im reiferen

Alter.